肩の小屋の展望台から槍の穂先をバックに記念撮影。みんなよく頑張りました。

小屋に備え付けのライブカメラです。こちらでリアルタイムの槍の様子が眺められます。(ここをクリック)

笠ガ岳です。この山も素晴らしいですね。

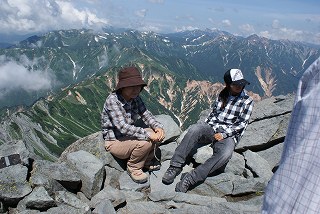

三俣蓮華や裏銀座方面です。北アルプスの南部の岩山と違い、じつに女性的です。

2008年8月11日(月) Part2

肩の小屋に着いたときには疲労はピークに達していましたが、ここがゴールではありません。山頂を目指してもうひと頑張りする必要があります。

1.肩の小屋で小休止

天気は最高です。小屋前は多くの登山客で賑わっていました。おそらく一年で一番人の多い時期なのでしょう。日差しはきついですが、気温が高くないのでカラッとしています。しかし、少し動くだけで疲れます。この時、すでに病魔が迫っていたのでしょうか。

肩の小屋の展望台から槍の穂先をバックに記念撮影。みんなよく頑張りました。 |

小屋に備え付けのライブカメラです。こちらでリアルタイムの槍の様子が眺められます。(ここをクリック) |

笠ガ岳です。この山も素晴らしいですね。 |

三俣蓮華や裏銀座方面です。北アルプスの南部の岩山と違い、じつに女性的です。 |

2.山頂へのアタック開始

肩の小屋の展望台に座って頂上を見ていますと、登山する人の列が見えます。あまり長い時間休憩していてもしかたがありませんので、最後の力を振り絞って山頂を目指しました。しかし、少し動くだけで相当きついのがわかります。岩場になると、腕も使いながらなので少しは楽な気がしました。緊張感もあったのでしょう。

垂直に切り立った危険な個所には梯子や鎖ががあります。青天に突き出た岩のピークを登るのはけっこうスリルもありますが爽快です。ハラハラドキドキしながらも無事頂上に着きました。狭い頂上でしたが、登頂の喜びの余韻に浸りました。標高3180m。日本で5番目の高さですが、この険しさは第一級と思います。

岩場までの取っ掛かりは、少し歩いて登る必要があります。 |

ここを歩くだけでも、息が苦しかったです。 |

肩の小屋から撮影した山頂付近です。頂上直下には梯子がかかっています。右の写真は頂上付近を拡大したものです。 |

さらに拡大した写真を見るにはこちらをクリック |

ペンキで書かれた矢印に従って登っていきます。 |

岩場をまわりこみます。小槍が見えています。 |

頂上直下以外でも梯子を使うところがあります。 |

下り(写真左)と登り(写真右)で別々の通行になっている部分です。息子と女房が登ってきています。 |

さあ、山頂への最後の登りです。梯子を登りきると頂上です。 |

狭い山頂ですが、たくさんの人で賑わっています。遠くに穂高連峰が見えます。 |

山頂にある祠の前で記念撮影。 |

記念撮影2 |

頂上周りは絶壁なので、立つのが怖いです。 |

僕は高いところが苦手なので、実はビビって立ち上がれません。 |

今回で、私は7回目の槍が岳登頂になります。5年前に小学5年の息子と来た時も天気がよかったのですが、今回もとても晴れていました。山の神様に感謝です。山登りは苦しみの連続ですが、その先に登頂の喜びがあるからこそ、皆さんは山の虜になっていくのだと思います。「山登りの苦しさは山頂に着けば忘れてしまう」 そのはずでしたが・・・

3.山頂からの景色

槍ヶ岳は北アルプス南部の中心的な存在です。まわりの山からも、その特徴的な山容はあこがれの的になっています。しかし、周りの山々も素晴らしいです。以下の写真は槍の頂上から見渡した写真です。

表銀座の要所、大天井岳 |

燕岳方面。表銀座の登山道は、この山から縦走してきます。 |

常念岳。美しい山容です。 |

大喰岳、中岳、南岳の向こうに穂高が見えます。3000m級の山が連なります。こちらでも高地性肺水腫を発症したことがあります。 |

三俣蓮華方面からの登山道(裏銀座) |

雲ノ平方面を眺めます。立山連峰、後立山連峰が連なります。 |

4.下山開始

頂上に15分くらい滞在したでしょうか。名残惜しいですが、下山開始です。まずは肩の小屋にまで戻りましょう。岩場は、登りより下りの方が気を使います。気持ちを引き締めて下山しましょう。

さあ、肩の小屋まで戻ります。下りの方が怖いかも。 |

山頂からの下山の最初は梯子です。落ちたら命の保証はありません。慎重にいきましょう。 |

ぺっぴり腰の方が危ないよ。 |

僕は高所恐怖症なんだから。 |

私はへっちゃらよ。 |

肩の小屋には、慈恵医大の診療所があります。ここに寄ればよかったかもしれません。 |

なんとか肩の小屋にまで戻ってきました。しかし、早朝に出発した槍沢ロッヂまで戻らないといけません。途中、氷河公園へ寄るつもりもしています。今から下りだけでも4時間近くかかってしまいます。