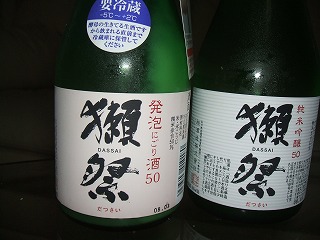

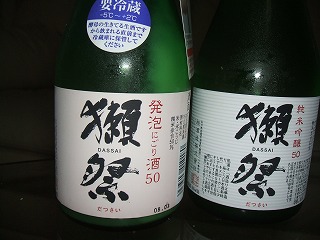

左がスパークリング、右は清酒

よく冷やしてから飲みましょう

獺祭は「だっさい」と読みます。山口のお酒です。

では獺という字は何と読むのでしょうか?(文末に回答あり)

小野田在住時、お客さんと飲食した際に、よく飲みました。酵母の発酵により炭酸ガスが

過飽和になっており、注意して開けないと、中栓が吹っ飛んで、お酒があふれ出ます。

濁り酒なのでよけい泡が出やすく、これは沸騰石と同じ原理です。最近、探偵ナイトスクープで

三重県のお酒で同じような発泡する日本酒が紹介されていました。

左がスパークリング、右は清酒 |

よく冷やしてから飲みましょう |

これらは小野田でお世話になった人に送ってもらいました。これを大阪で飲めるとは思いもしま

せんでした。濁り酒は甘口が多いのですが、これは辛口です。しかも炭酸が舌にピリピリきます。

よく冷やしてから、そっと開けないと大変なことになります。ちょっと油断していると中栓が「ポン」と

大きな音をたてて猛烈な勢いで飛び出ます。タオルを巻いて、ちょっとだけ炭酸ガスを抜き、また

気を取り直して、炭酸ガスを抜くという繰り返しの後に、ようやく開けることができます。

開栓は気をつけないといけません |

酵母が沈澱しています。静かに開けないとお酒があふれ出てしまいます。 |

辛口で炭酸のせいか少しピリピリします。 |

この状態は獺祭か? |

さて、獺という字は「かわうそ」と読みます。お酒の由来は製造元である旭酒造の地名(岩国市

周東町獺越)からも来ています。

獺は捕まえた魚を川の岸に並べる習性があり、それが祖先を祭る様に見えるところから「獺祭」と

いう言葉が来ています(礼記‐月令)。そのため、多くの書物や参考文献を紐解いて散らかし、座右

に並べて詩文を作ること、また好書家、考証癖、書癖などを指す言葉にもなっています。

かの正岡子規も、自分のことを「獺祭書屋主人」を名づけています。そのため、子規の命日は獺祭忌

とも呼ばれています。

右下の写真は、会社でのある日の私の机です。こういう状態を獺祭と呼ぶのでしょうか。

(ただ散らかっているだけ?)