太閤道を歩く

時は天正10年(1582)。

明智光秀の「本能寺の変」によって織田信長が討たれた。一方、織田方の諸将は毛利方の攻めで遠く離れていた。そのなかでいち早く動いたのが備中高松城(四国ではなく岡山県)を水攻めで陥落寸前に追い詰めていた豊臣秀吉である。偶然にも毛利に送られた密使を捕まえ、「信長死す」の手紙を見つけた。秀吉は、すぐさま高松城主の切腹とひきかえに和議を成立させ、船の上から切腹を見届けてから急いで京都めざして引き返した。これが「中国の大返し」と呼ばれるものである。このあたりの的確な判断とスピーディーな行動は、さすが、天下をとっただけのことはある。関西では、豊臣秀吉のことを親しみを込めて「太閤さん」と呼ぶ。

話を戻そう。明智軍は、半恐怖政治をしていた信長の死によって援軍を期待していた。しかし、味方が集まらず、秀吉軍との天王山の天下分け目の合戦で敗戦し、落ち武者狩りの竹槍で命を落とした。俗に言う「三日天下」である。最近、いろんな本で明智光秀の名誉が回復されつつあるようだが、歴史とは実に不思議なものである。幕末の歴史も好きだが、織田、豊臣、徳川と天下が統一されていくこの時代にも興味がある。これを書き始めると、本題に入らないので、上記の中で涙が出そうになる話を一つだけ紹介しておこう。高松城の城主の清水宗治は、自分の命と引き換えに家来たちを助けるという和議に応じた。切腹前の辞世の句では次のような歌を残している。

浮世をば 今こそ渡れ

武士の名を 高松の 苔に残して

この潔さは今でも地元の人からは慕われ続けている。秀吉も、後に清水宗治のことを「古今武士の明鑑なり」と讃えている。

さて、時は2008年。

平成の時代は、嫌なニュースもあるが、のどかで平和である。山崎の合戦の時に秀吉が通ったとされている道がハイキングコース「太閤道」として整備されている。以前住んでいたところからも近く、数度、子供たちと歩いたことがある。実は山崎の合戦の時に歩いた記録は残っておらず、地元の言い伝えらしい。でもまあ、そんなことはよかろう。このコースがある成合山は数年前、小型セスナ機が墜落したところだ。バスで帰宅している時に、夜にもかかわらず、パトカーや消防車など、たくさん集まって捜索していたことを思い出す。帰って話を聞くと、うちの家族は、ちょうど自転車に乗ってその付近を通っており、バリバリという大きな音を聞いたらしい。後方だったので墜落の瞬間は見ていないので、最初は、雷と思ったそうだ。もしかすると一番近くの目撃者になっていたかもしれない。

5月の天気の良いある日、女房と「太閤道」を歩いたので、以下紹介する。

金竜寺から、しばらく登ると、尾根沿いの道になった。まわりの樹木のためにあまり景色はよくないが、太陽の光が道に降り注いでいる。

途中に展望が開ける場所があった。淀川が大阪平野に流れている。遠くに生駒の山が望め、古代から近代までの時代の思いおこす。この北摂の地が歴史で重要な拠点であったことがなんとなくわかるような気がする。

明るい山道 |

秀吉の忘れ岩。秀吉が通ったときの伝説が記されている。 |

展望場所からの枚方、大阪平野方面。少し、かすんでいたが、とても気持ちがよい。淀川が流れている。 |

若山三等三角点。

なぜか、三角点を見ると踏んでしまいたくなる。 |

尾根の道。眺望はダメであるが、都会に近いところで森林浴ができるのはありがたい。 |

道端にたんぽぽが咲いていた。

ふと立ち止まる。 |

ここまで、さっと写真だけを見ていただいた方は、以下だけは読んでもらいたい。

それは、太閤道を歩いていて突如現れたゴルフ場である。広々とした芝の上でゴルフボールをかっとばす快感はゴルファーの醍醐味かもしれないが、このような山の中にハイキングコースを分断してゴルフ場を造るために、自然を破壊しているのを目にして少し悲しくなる。私はゴルフをしないがスキーをする。これも同類項と言われそうであるが、少し違うと思っている。スキー場は自然の地形を生かし、雪が地面を保護している。リフトやゴンドラは、それほど自然にダメージは与えていない。また、スキー場を利用する人は、ゴルフより圧倒的に多い。勝手な指標だがエコ効率は優れていると思っている。

私の場合、高いお金を払ってプレーするのであれば、同じお金を使って、南アルプスの大らかな大自然の中に居たい。流れる雲、風の音、樹木の息吹、ひっそり咲く花、広がる大パノラマ、足もとの石ころでさえ、感動できるのだ。このあたりは個人の考え方なので良い悪いはないのかもしれないが。

(余談)

私は、環境カウンセラーでもある。環境問題は、推測ではなく科学で見ないといけないと思っている。したがって地球温暖化は懐疑論者であるし、リサイクルが決して環境にやさしくないことも知っている。環境問題を一方向からだけで論じているのは日頃から疑問を感じているところである。ビジネスとしての環境産業や環境にうるさい市民運動も好きではない。いまだに環境ホルモンのことを言っている人もいるし、ダイオキシンについてもそうだ。マスコミによるメディアバイアスによって危険性だけが強調され、結局、環境という名のもとに科学が敗北しているのだ。これらに関しては別のところで述べることにしよう。

突如、ゴルフ場横に出た。

ここを右にゴルフ場横を通る。 |

ハイキングとゴルフとどちらの方が健康的なのだろうか。答えは明白。 |

ハイキングコースが無残にも・・・ |

若山神社に ようやく到着。 |

ウィスキー樽の奉納(サントリー) |

道路沿いのつつじ |

ゴルフ場の横を通り、しばらく行くと、急な下りになった。下りきると若山神社の境内についた。この神社も由緒高く、大宝元年(西暦701年)行基によって創建したと伝えられている。スサノオノミコトを祀っている。本殿を参拝したが、近くにあるサントリー工場からウィスキー樽が2つ奉納されていた。1954年ものだ。ウィスキー工場の見学は、こちらで紹介している。

若山神社を下ると2008年3月に新しくできたJR島本駅があり、その横に桜井駅がある。桜井駅の駅は、駅家とも呼ばれ、西国街道時代には30里(約16km)ごとに設けられたものである。馬や食料などの補給基地でもあり、現在の「道の駅」は、このシステムがモデルと思う。桜井駅の中の公園には楠木親子の別れの碑があった。忠義に生きた時代の悲しい物語だ。太平記など後世に多く伝えられている。楠木正成については、大学生の頃、新田次郎の歴史小説(新田義貞)で読んだ記憶がある。

サントリーウィスキー工場の近くにある水無瀬の滝にも寄ってきた。ここは藤原定家の「明月記」にも出てくる由緒ある場所だ。天王山から流れ落ちる水量は近年減っているらしい。すぐそばに名神高速の天王山トンネルがある。ここは渋滞の名所で、今は2車線が上り下り2本あり、計4本のトンネルが天王山を貫いている。

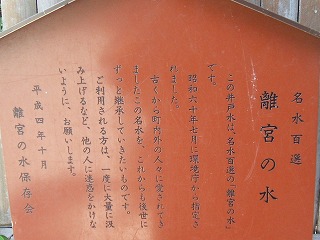

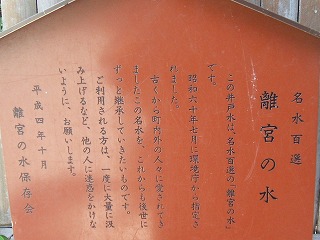

さて、寄り道はこれくらいにして、目的地の水無瀬神宮についた。ここは離宮の水として、大阪府内で唯一、名水百選として環境庁(現在の環境省)から選ばれたところだ。多くの人が水を汲みに来ていた。私たちも並んで、持参した2Lのペットボトル6本に詰め込んだ。

水無瀬神宮。 |

多くの人が並んでいた。 |

名水百選 |

境内の楓(かえで)。きっと秋は美しく紅葉するのだろう。またその頃に訪れてみよう。 |

目的の名水を汲んだので、ここから帰宅である。すっかり慣れた西国街道を高槻に向って歩き始めた。背中のリュックには、大きなペットボトルが入っており、たぶん6kgの重荷になっている。

この日、10時半ごろ家を出て、若山神社には12時過ぎについた。昼ごはんはコンビニのおにぎりだけだ。いろいろ寄り道をしたのでかなりの距離を歩いたことになる。家に帰ってから体重を計るとナント2kgも体重が減っていた。おそらく脱水によるものだろうか。家に帰ってからビールを飲んで、寝てしまった。これではダイエットのための運動にならないか。

このページを閉じる

街道Menuに戻る